Методика конструирования биологических групп и диорам. Летние композиции

Заславский М.А.

"ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ"

(таксидермия, изготовление чучел позвоночных и рыб,

создание домашнего зоологического музея)

Глава 1

Методика конструирования биологических групп и диорам

Натурный план

Летние композиции

Летние композиции выигрывают главным образом от умелого применения различной консервированной растительности (цветов, грибов, мхов, лишайников, кустарника или деревьев с листвой), сохранивших окраску или умело расписанных красками. Чрезвычайно богатая растительность в композиции мешает рассмотрению животных (в биологической группе) и пейзажа (в диораме) и не дает полного представления о художественной стороне произведения, а часто даже просто мешает просмотру. Создавая определенный рельеф местности, ручеек, берег лужи, озерка и т.д., можно добиться при умелом моделировании чрезвычайно большого эффекта.

Рельеф может быть создан различными путями, но все они сводятся к монтажу легкой и крепкой конструкции из металлического или деревянного каркаса, основы для бугра, кочки, скалы, обрыва берега и т.д.

Равнинная поверхность. Наиболее просто изготовить степной или луговой участок, не требующий резко выраженного рельефа. Для этого вначале из деревянных реек сбивают или прочно связывают каркас - основу в виде невысокой клетки или ящика, который укрепляют затем на подмакетнике (рис. 6).

Рис. 6. Рельеф.

А - затягивание сеткой каркаса, вытягивание рельефа; Б - обшивание мешковиной; В - нанесение мастики или гипса; Г - законченный макет. Д - деревянный каркас для обрыва берега; Е - покрытие сеткой, мешковиной; Ж - нанесение глины и выделение ходов; З - снятая гипсовая форма с рельефа; И - проклейка по форме материалом. К - вырез хода по фанере; Л - установка жгута; М - извлечение жгута после проклейки; Н - рельеф хода; О - выброс земли (разрез).

На каркас натягивают смоченную водой или клеем, раскроенную заранее мешковину или холст (можно использовать любые другие материалы, имеющие достаточную, прочность, и редкую ткань). В местах неровностей (бугров, впадин) под мокрую мешковину или холст подкладывают плотно увязанные пучки сена, соломы, бумаги или стружки, аккуратно обшивают нитками. Материал хорошо облегает все неровности каркаса и, высохнув, подчеркивает их. Если одного цельного куска материала для покрытия всего каркаса будет недостаточно, сшивают несколько кусков (швом внутрь). Холст, натянутый на каркас, должен плотно облегать его и не морщить (для этого мешковину по краям лучше прибить к подмакетнику).

Металлическая плетеная сетка - прочное, чрезвычайно пластичное и удобное в работе покрытие, может с успехом заменить в макете (при моделировании рельефа крупного размера) металлическую или деревянную арматуру. Вначале сетку прибивают гвоздями по краям подмакетника, вытягивают плоскогубцами нужный рельеф на ее поверхности, а затем обшивают холстом или мешковиной. Для создания плавного рельефа, характерного для степных, луговых и других равнинных участков, поверхность холста дополнительно покрывают жидким гипсом, папье-маше или мастикой. На высушенный рельеф наносят слой клея и присыпают его трухой, сухой травой, волокнами, сучками (теми материалами, которыми обычно бывает покрыта земля). Несколько раз эту поверхность поочередно припудривают земляной пылью, вначале крупной, затем средней и, наконец, мельчайшей. Для прочного прикрепления этих материалов к поверхности рельефа их приторцовывают матерчатым тампоном, следя за тем, чтобы земляная пыль прочно пристала к рельефу. Потом макет переворачивают, чтобы обнаружить проплешины. Их вновь покрывают слоем клея и обрабатывают земляной пудрой.

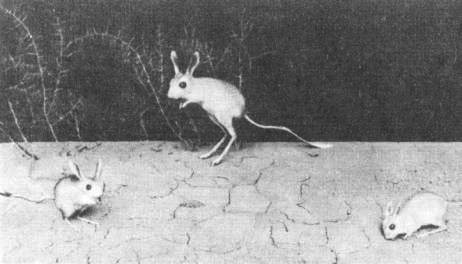

Такыр - это пересушенный участок глинистой почвы в пустыне или степи, бывший весной после бурного таяния снегов дном водоема (фото 13).

Фото. 13. Такыр с тушканчиками.

Работа М. А. Заславского, 1963 г. Зоологический

музей АН СССР, Ленинград

Характерная особенность такыров - многочисленные и глубокие трещины на поверхности и большая прочность почвы, образовавшаяся под действием лучей солнца при быстром высыхании. Воссоздание таких участков несложно. Подготовленный подмакетник для такыра должен быть крепко сколочен из досок с бортиками не более 2 см высоты. Привезенная из пустыни или степи почва разбивается молотком до получения глинистой муки. Затем в нее добавляют горячий столярный клей, хорошо перемешивают и полученную густую однородную массу перекладывают на подмакетник, заполняют его и утапливают в нем земляной сор, отдельные части растений, полегшую траву и т.д.

Чтобы получить характерные для такыра трещины, подмакетник устанавливают в сушильную камеру или выставляют летом на солнцепек, что ускоряет сушку, вызывая усиленное образование на поверхности подмакетника трещин. Ускоренную сушку можно вызвать и электрообогревателем, подставив его под макет. Благодаря введению различных клеев почва после затвердения становится прочной, выдерживает тяжесть человека, который моделирует передний план в диораме или биологическую группу. Если по каким-либо причинам отдельные сухие куски в макете будут отставать, их следует подклеить любым жидким клеем и укрепить на свое место.

Для небольших биологических групп, изображающих отдельные сценки из жизни животных, может быть использован естественный монолит такыра, привезенный из пустыни. Для этого небольшой участок на такыре окапывают с четырех сторон неглубокой канавкой, поверхность его пропитывают и обрабатывают клеями. Для этого можно использовать целый ряд достаточно крепких клеев: шеллачный, 88, БФ, поливинилацетатный и др.

Неоднократное пропитывание участка такыра клеем прочно его скрепляет. Если такыр после обработки покрыть толстым слоем гипса (кожухом), армированного подручными материалами (тростником, рейками, проволокой и т.д.), и вырезать его из почвы, то в таком виде его легко будет транспортировать в музей. Чтобы удобнее было поднять тяжелый монолит, при моделировании в его углах укрепляют прочные металлические кольца, с помощью которых подъемным краном укладывают блок в специально подготовленный ящик, а затем грузят на автомашину. Для извлечения такыра из кожуха гипс скалывают зубилом, начиная с открытого края.

Песчаная пустыня. Этот рельеф лучше изготавливать из гипса, создавая им характерные наплывы песка (барханы), небольшие дюны и норы зверьков. При медленном застывании гипс поддается лепке и моделированию. Но для этого необходимо основу макета прочно сбить из досок и накрыть металлической сеткой (гипс можно моделировать только на прочном каркасе, в противном случае он трескается или отваливается). Нанесение песочно-клеевой массы следует производить только по хорошо высушенному гипсовому рельефу - это придаст естественный вид песчаному бархану.

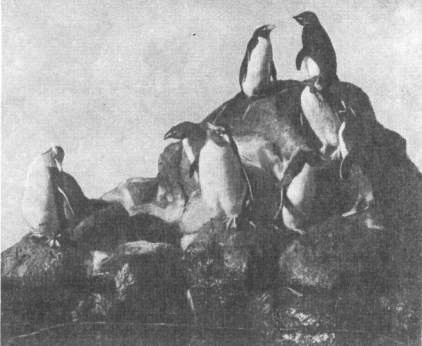

Горный рельеф наиболее удобно изготавливать, используя железную сетку, набитую на рамы. Сетка чрезвычайно пластична, и это ее свойство следует использовать в полной мере при создании сложного рельефа предгорной и горной местности. В местах наибольшего возвышения под сетку подставляют деревянные упоры, которые укрепляют гвоздями. Сетку обтягивают мокрым холстом, создавая крепкую и грубую основу (каркас). Последующая доработка рельефа скалы производится пролепкой поверхности папье-маше, гипсом или в комбинации материалов, которые позволяют добиться достаточно правильного и четкого рельефа. Для большей крепости гипс или алебастр разводят на жидком столярном клее, добавляя его в количестве 1/3 от общего объема гипса. Полученная масса по своей консистенции сходна со сметаной. До нанесения массы на каркас (если он деревянный) его хорошо пропитывают водой (рис. 6). Оформление грубых поверхностей скалы можно производить и смоченными в жидком гипсе кусками мешковины поверх каркаса из металлической сетки. Как основу для поверхности скалы крупномасштабного макета вместо гипса можно применить проклейку по каркасу картоном, бумагой. Эти материалы прочны и достаточно легки. Поверхность скалы пролепляют различными мастиками или папье-маше, особенно ту сторону, которая с близкого расстояния хорошо просматривается зрителем. Мастика позволяет более тонко показать поверхностную структуру скалы, заставляя зрителя поверить в ее натуральность (фото 14).

Фото. 14. Золотохохлые пингвины адель на гнездовье.

Биологическая группа. Автор М. А. Заславский, 1964 г.

Зоологический музей АН СССР, Ленинград.

Скульптурная лепка скалы или ряда скал, уходящих вдаль (барельеф), уже требует определенного скульптурного мастерства, так как в процессе исполнения приходится создавать в перспективе серию граней скал, частично упрощая или стилизуя их форму. Для этого вначале по подготовленному каркасу прокладывают слой глины, а затем поверхность пролепляют. В этом очень помогают фотографии. С вылепленной модели скалы в натуральную величину снимают гипсовую форму. Если макет скалы небольшой или она односторонняя, то гипсовую форму снимают целиком, в противном случае - кусками.

Можно снять гипсовую кусковую форму и с небольшого участка натуральной скалы. Это облегчает труд бутафора и в то же время позволяет создать в музее достаточно естественную натуральную скалу. Гипсовая форма, снятая с лепной или натуральной скалы, изнутри покрывается тонким водоотталкивающим слоем, смазкой. Затем форму оплескивают жидким гипсом и ее стенки прокладывают в несколько слоев кусками мешковины, смоченными в гипсе, устанавливают деревянные или металлические распорки, которыми укрепляют слепок. После затвердения гипса форму осторожно скалывают, освобождая слепок скалы. Если по каким-либо причинам отливка была сложной и состояла из нескольких отдельных частей, их собирают вместе и плотно скрепляют, используя для этого проволоку или другую арматуру.

Модель скалы после высыхания можно окрашивать масляными красками, разведенными на керосине (в этом случае блеска не будет). Краску наносят аэрографом, пульверизатором, обрызгивают со щетки, расписывают кистями и т.д.

Для изображения мокрой скалы или текущего по ней ручейка поверхность на макете в нужном месте покрывают несколько раз бесцветным лаком (лучше масляным) или струйку лака выливают сверху на нужное место. Лак, растекаясь, быстро высыхает и дает полное впечатление текущего ручейка. Устанавливая на скале натуральное или искусственное растение, необходимо правильно поставить его на ту часть скалы, где это растение может произрастать. Быстро засыхающим клеем лишайники и мхи укрепляют в расщелинах или на уступах. Кустарник на макете устанавливают в заранее проделанном отверстии. Если он имеет обнаженные корни, то вначале укрепляют его ствол на прочной основе с помощью проволоки, а затем уже на макете обнаженные корни приклеивают или прибивают гвоздиками. При наличии на уступе скалы почвенного слоя (также искусственно сделанного из трухи, перегноя или торфа) растения укрепляются несколько иначе. Через почвенный слой прорезается отверстие, в стенке макета клеем плотно закрепляется ствол кустарника или пучок травы.

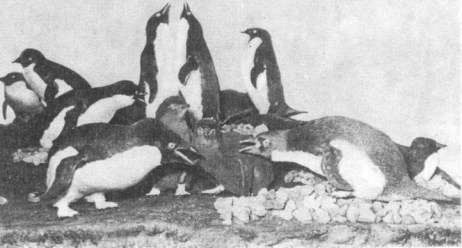

Обрывистый берег (для показа гнездовых колоний ласточек-береговушек, щурок и других птиц) (фото 15).

Фото. 15. Гнездовая колония ласточек-береговушек и щурок на обрывистом берегу.

Работа А. М. Быкова, 1905—1906 гг. Зоологический музей АН СССР, Ленинград.

Из деревянных реек сбивают каркас - основу макета. Вместо реек можно применять и доски, так как макет будет громоздким и должен быть достаточно прочным. На каркас наносят слои глины, из которой (в общих чертах) лепят обрывистый склон. В некоторых местах прорезают в глине глубокие круглые отверстия - норы птиц. С лепной модели снимают гипсовую форму, обрабатывают, как обычно, внутреннюю сторону формы и проклеивают ее несколькими слоями картона и холста, применяя для этого различные клейстеры - овсяный, ржаной, крахмальный. Слепок в 3-4 слоя, армированный металлической или деревянной арматурой, высушенный в течение 10-15 сут. при температуре 25-30°, не коробится, если сушка была проведена в гипсовой форме. Для извлечения выклейки форму разбивают. Готовый слепок легок и прочен.

Можно макет моделировать иначе: после того как обрыв берега будет вылеплен, всю поверхность глины покрывают тонким водоотталкивающим слоем расплавленного парафина или воска (его наносят широкой кистью), затем макет выклеивают 2-3 слоями картона и бумаги. Это позволяет избежать формовки и ускоряет время моделирования. После того как проклейка хорошо высохнет на глине, арматуру и глину извлекают с обратной стороны макета. Для придания прочности бумажному слепку с внутренней стороны макет проклеивают несколькими слоями мешковины или картона (любым клеем), одновременно устанавливают арматуру, которую для прочности заклеивают.

Наиболее просто моделировать обрывистый берег из реек и фанеры. Для этого сколачивают большой ящик, на его крышке вырезают круглые отверстия для нор и ходов птиц, в которые вставляют картонные трубки 10-15 см длиной с раструбами на конце, их внутри макета приклеивают к фанере (рис. 6).

Поверхность ящика обклеивают картоном, бумагой, неровности рельефа передают лишь в общих чертах. Модель следует хорошо высушить. Для нанесения на поверхность песочно-клеевой массы макет укладывают на бок, в этом положении масса прочнее пристает к стенкам макета. Для придания естественного вида обрыву берега в нужных местах выклеивают слои гравия. Особенно это нужно сделать в том случае, если обрыв демонстрирует жизнь норных птиц (ласточки-береговушки, щурки и др.), живущих непосредственно под почвенным слоем. Песчано-клеевой массой покрывают и все норы и ходы в макете. Чтобы получить хорошую фактуру поверхности макета, чередуют несколько раз покрытие из клея и песка.

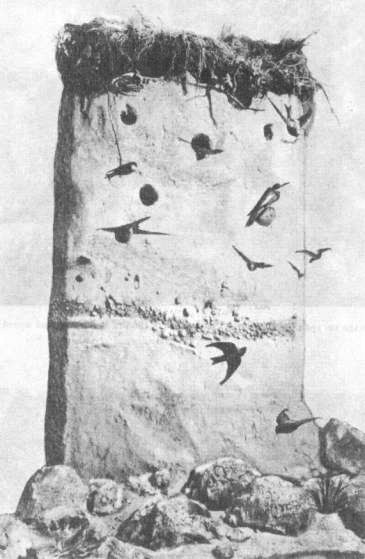

Разрез почвы с ходами животных. Часто возникает потребность показать в музейных условиях разрез почвы с ходами и гнездовой камерой различных животных и птиц, живущих в почвенном слое. Особенно это касается роющих видов животных: слепышей, сусликов, хомяков, тушканчиков, землероек, различных видов мышей, полевок и т.д. Из птиц любопытны подземные ходы топорков, ласточек-береговушек, щурок и др. Создавая такую витрину (фото 16), необходимо выдержать в ней не только размеры ходов, но и их расположение в земле. Моделирование витрины может быть выполнено двумя разными способами.

Фото. 16. Гнездо гагарки.

Работа М. А. Заславского, 1963 г.

Зоологический музей АН СССР, Ленинград

Из фанеры и досок сколачивают достаточно большой плоский ящик. На фанерной стенке ящика рисуют контуры ходов и жилой камеры (в разрезе), контур выпиливают. Из мягкой стружки скручивают плотные жгуты, соответствующие размеру контуров ходов, и устанавливают их в прорезях фанеры (в пропилах). С тыльной стороны фанеры жгуты проклеивают в несколько слоев картоном и бумагой (рис. 6). Когда проклеенное место хорошо высохнет и станет достаточно крепким, жгуты удаляют; полученную таким путем полость ходов в разрезе еще раз проклеивают уже изнутри бумагой и картоном. Отделку внешней стороны макета ведут песчано-клеевой массой, присыпая ее сухой толченой почвой или мелким сухим песком. Ходы и гнездовая камера (в разрезе) обрабатываются так же. Излишки песка или земли после просушки стряхивают. Почвенный слой окрашивают в темный цвет. Краску лучше наносить пульверизатором - он ровнее покрывает поверхность на макете. Верхнюю часть разреза почвы покрывают слоем дерна. Если почвенный разрез просматривается сверху, необходимо закончить выход хода из-под земли земляным выбросом, характерным для многих зверьков, живущих в земле (крот, слепыш), и окружить его растительностью. Выброс моделируют папье-маше, гипсом, а затем оформляют комьями сухой земли с последующей проклейкой растертой почвы. Чтобы показать, что выброс земли свежий, его слегка покрывают бесцветным спиртовым лаком, который придает ему легкую влажность. Все ходы и жилую камеру окрашивают в более темные цвета, чем общая окраска разреза. Стенки ходов слегка покрывают бесцветным спиртовым лаком, что также создает некоторую иллюзию сырого лаза. В жилой камере наклеивают подстилку соответственно тому, как она расположена в натуральном жилье животного. Размещение на разрезе чучел зверьков (грызунов, насекомоядных) ведется в соответствии с целью и задачей композиции.

Другой, более сложный, путь создания земляного разреза связан с пролепкой его поверхности глиной. Для этого сколачивают ящик, в котором на глубине 5-10 см сооружают настил из досок, который может быть легко вынут с тыльной стороны макета. На настил до бортов ящика укладывают сырую глину плотного замеса, ее поверхность выравнивают и на ней наносят рисунок расположения ходов и жилой камеры (в разрезе). Из контуров частями извлекают ложкой или лопаткой глину, стремясь стенки ходов сделать ровными, гладкими, сходными с натуральными ходами животного. Чтобы глина в процессе обработки не трескалась и не сохла, ее необходимо покрывать вместе с ящиком клеенкой. После воссоздания на глине ходов ее поверхность покрывают тонким слоем расплавленного парафина, проклеивают в несколько слоев толевым картоном и газетной бумагой и хорошо высушивают. Затем ящик переворачивают и извлекают доски настила и глину. Для придания прочности проклеивают еще 2-3 слоями картона внутреннюю сторону макета. Наружную сторону покрывают песчано-клеевой массой или обклеивают песком. В течение нескольких дней макету дают хорошо высохнуть и устанавливают вертикально для моделирования верхней части обрыва. Почвенная часть обрыва в макете покрывается специально срезанной шапкой дерна, из-под которой нависают корни растений. Дерн должен быть хорошо высушен и протравлен дезинсекционными веществами для предохранения экспозиции от занесения вредных насекомых. Для изображения более широкого почвенного пояса под дерном наносят краской широкую черную полосу (тушью, гуашью, масляной краской).

Валун или камень. Их форма должна удовлетворять двум основным требованиям - соответствовать по форме и строению естественному виду и быть приятной для осмотра. Эти требования необходимо учитывать при построении каркаса. Точно так же необходимо решить, где будет расположен валун и что на нем будет находиться, чтобы заранее укрепить при монтаже каркаса доску для закрепления на ней конечностей чучела. Подготовленный каркас валуна (рис. 7) обшивают мешковиной (или любой другой тканью).

Рис. 7. Моделирование валуна.

А - скрутка основания из стружки; Б - проклейка; В - извлечение из отверстия стружки; Г - заклейка отверстия; Д - нанесение левкаса; Е - готовый валун (без окраски); Ж - каркас из реек для валуна; З - обшивание тканью; И - нанесение щелей и моделирование рельефа.

Для придания поверхности валуна естественной фактуры его проклеивают папье-маше или мастикой.

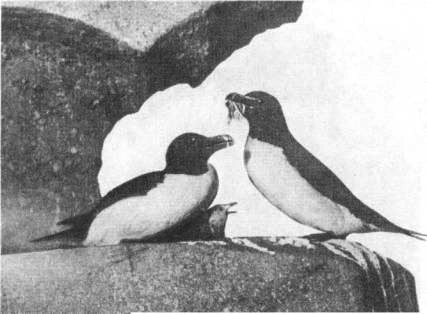

Можно применить и другой способ изготовления валунов: основу прочно связывают из стружки шпагатом, устанавливают на черновую подставку. Поверхность скрутки выклеивается смоченным в клейстере картоном. Толщина картонного слоя при размерах валуна 60-80 см не должна превышать 1-1.5 см. Вылепленный макет камня в течение 5- 7 дней высушивают на сквозняке. Окончание сушки определяется прочностью выклеенных стенок и легкостью самого экспоната. Затем в стенке бутафорного камня вырезают щит. Через отверстие извлекают содержимое и устанавливают распорки. Отверстие заклеивают щитом. Взамен длительной и хлопотливой работы с картоном или папье-маше можно фактуру камня создать нанесением гипса, разведенного на поливинилацетатной эмульсии или горячем столярном клее. В 1 л теплой воды добавляют 150 г горячего столярного клея, хорошо перемешивают и всыпают гипс, размешивают его и доводят до густоты сметаны. Пропитанный в этом составе материал (марля, мешковина) выкладывают на основу камня, создавая нужный рельеф его лишь в общих чертах. Гипс быстро затвердевает и становится достаточно прочным. Тонкая фактура камня прорабатывается лепкой из более густого гипса; камень получается гораздо тяжелее, чем приготовленный из папье-маше. Если необходимо показать на бутафорном камне трещины, в соответствующих местах мешковину и каркас прорезают и проклеивают щели из папье-маше. После просыхания поверхность камня обрабатывают левкасом и окрашивают с помощью пульверизатора или расписывают кистями. Но во всех случаях следует добиваться естественной структуры и окраски камня (фото 17).

Фото. 17. Чистики на валунах.

Работа М. А. Заславского, 1963 г.

Зоологический музей АН СССР, Ленинград.

Водоемы создаются путем монтажа стекол над вместительной впадиной, сооруженной с одной стороны макета. Чем толще и прозрачнее стекло (без дефектов и оптического искажения), тем естественнее выглядит макет. Для композиции с водоемом подмакетник сколачивают в виде ящика с высокими бортами (8-12 см). Рельеф дна выклеивают из папье-маше или лепят из гипса. После того как макет хорошо высохнет, его дно покрывают песчано-клеевой массой и подкрашивают водяной краской (темперой, гуашью или акварелью). Чтобы стеклом правильно и плотно накрыть "водоем", необходимо стекло плотно уложить на борта впадины, покрытой слоем сырой песчано-клеевой массы, и отпечатать на ней его края (рис. 8).

Рис. 8. Водоем.

А - стекло над впадиной; Б - расположение стекол для создания иллюзии глубины; В - нанесение лака тампоном; Г - заклейка стекла; Д - просверливания отверстий на стекле.

После того как масса и вмонтированные в водоем растения, сучки, корни, чучела рыб и земноводных (их наклеивают или закрепляют на штырях) хорошо просохнут, впадину закрывают стеклом. Только хорошо высушенный рельеф водоема может быть накрыт стеклом, в противном случае макет быстро заплесневеет и испортится.

Глубокий водоем создается монтажом уложенных горизонтально друг над другом зеркальных стекол. Укрепляя одно стекло над другим с закрепленными на них растениями и животными, можно достичь видимости большой глубины в водоеме и плывущих под водой животных. На нижнее стекло наклеивают наиболее крупные экземпляры водных насекомых, придонных рыб, различные растения. Каждый ярус макета, прежде чем накрыть стеклом, хорошо высушивают. Чем чаще будут уложены стекла и лучше оформлены их края в боках макета, тем естественнее и глубже будет казаться водоем. В связи с большим количеством стекол борт подмакетника будет слишком велик, что не всегда удобно при просмотре экспозиции, поэтому для оформления макета лучше применять не более 4-6 стекол.

Мутный водоем с плохо просматриваемой растительностью и животными может быть создан с помощью слегка закрашенного стекла, которое с внутренней стороны протирают либо спиртовым бесцветным лаком, либо лаком с добавлением незначительного количества зеленой или синей масляной краски. Для окраски стекло укладывают на стол и марлевым тампоном или кистью наносят на его поверхность слой лака. После того как лаковое покрытие хорошо высохнет, макет накрывают стеклом.

Для оформления надводной части водоема следует границу дна непосредственно продолжить над стеклом, создавая этим точный переход подводной частиц надводную. Этот участок макета лепят из папье-маше или проклеивают кусочками мягкого картона или газетной бумаги;, размоченной клейстером. Вначале заклеивают открытую часть стекла над впадиной, а затем уже с помощью тонкого слоя песчано-клеевой массы или мастики моделируют надводный участок. Видимую через стекло часть подмакетника, которая с двух сторон ограничивает водоем в макете, окрашивают в зеленовато-голубой цвет воды или под цвет почвы водоема.

Моделирование прибрежной части в основном сводится к нанесению песчано-клеевой массы с вклеиванием в нее различной прибрежной растительности, мелких камней и раковин, с присыпкой сухого мелкого песка. Урез на водоеме, его прибойную часть слегка покрывают бесцветным лаком, имитируя волновую линию. Болото в экспозиции музея может быть представлено несколькими видами: моховым, торфяным, с окнами воды, заросшим травой, рогозом и тростником (фото 18).

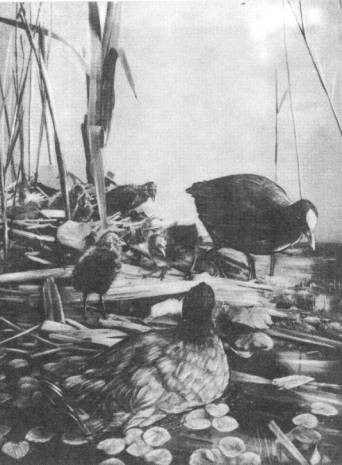

Фото. 18. Гнездо лысухи на водоеме.

Работа М. А. Заславского, 1961 г. Зоологический музей

АН СССР, Ленинград.

Различный тип болотистой почвы требует определенного способа его воссоздания. При показе только поверхностного сухого слоя болота (мха или торфа) нет необходимости делать глубоким подмакетник - достаточно на ровной поверхности доски с бортиком прочно приклеить мох или торф. По его поверхности располагают искусственно созданные ягодники: клюкву, морошку. При необходимости показать на участке болота окно воды в нужном месте на подмакетнике укладывают окрашенное с тыльной стороны черной масляной краской или нитролаком стекло, закрепляя его клеем или гвоздиками. Края стекла обклеивают мхом или торфом. По его поверхности наклеивают искусственные листья кувшинок или других водных растений. Если стекло нужно будет сверлить, чтобы установить в нем растения, то для этой цели лучше использовать зеркальное стекло или фурко.

При создании водного окна с хорошо видимым дном, покрытым мхом, торфом или другой болотной растительностью, сухие растения, уложенные на дно водоема, окрашивают в светлые тона, что позволяет лучше видеть на дне водоема различных животных. Для придания дну водоема видимости влажности растения и животных несколько раз опрыскивают бесцветным лаком. Чтобы показать водное окно болота с ряской, на чистой поверхности стекла колонковой кисточкой и зеленой масляной краской изображают листочки трилистника (образец этого растения всегда можно получить в любом лесном водоеме). Ряску лучше располагать ближе ко мху, по бокам окна. При необходимости стекло декорируют мелкими искусственными листьями водной растительности.

Рогоз, камыши, тростник и другие высокоствольные растения, которые растут в воде, приходится устанавливать через отверстие в стекле. В этих случаях используют только зеркальное или утолщенное стекло, которое хорошо просверливается трехгранным (самодельным) сверлом. Стекло для сверления отверстий укладывают на ровную и мягкую подстилку (мешковина, холст и др.). Сверлят стекло коловоротом или ручной дрелью (электродрель для этой цели не пригодна вследствие большого числа оборотов - сверло быстро нагревается, и стекло может лопнуть). На местах отверстий на стекле наносят кисточкой каплю скипидара и начинают сверлить. По диаметру сверло должно совпадать с размерами стеблей растений (или быть даже несколько больше). Когда стекло просверлено, его переворачивают и рассверливают отверстие с обратной стороны. При монтаже глубокого водоема с рогозом и тростником длинные стебли растений пропускают сквозь отверстие в стекле и устанавливают на дне водоема, создавая иллюзию толщи воды.

Траву, растущую по берегам водоемов, на заболоченных участках, хорошо высушенную и окрашенную в нужный цвет, связывают небольшими пучками (0.5-1.0 см) с достаточно длинными стеблями (для лучшего укрепления). По поверхности макета просверливают многочисленные отверстия, куда вклеивают пучки.

Лес в экспозиции воссоздается с применением и установкой древесных стволов и кустарника. Особенно важно правильно укрепить древесную растительность в диораме. Для этого на подрамнике устанавливают на специальных металлических крестовинах стволы деревьев и только после укрепления их на подмакетнике создают рельеф поверхности почвы, применяя плетеную сетку и гипсовое покрытие. В композиции используют бутафорную и специально консервированную древесную растительность. Часто стволы натуральных деревьев слишком тяжелы и громоздки, покрываются трещинами при смене влажности воздуха и температуры в музейной витрине, поэтому их лучше заменять бутафорными или долблеными. Такие деревья гораздо надежнее и удобнее для музейного экспонирования и, как правило, реже подвергаются нападению вредителей (если были приняты соответствующие меры для этого).

Долбленые стволы. Вначале ствол распиливают вдоль на две половины до торцевой части (торец оставляют целым). Затем из обеих половин стамесками выдалбливают сердцевину наподобие желоба, оставляя стенки толщиной 2-3 см (рис. 9).

Рис. 9. Древесные стволы.

А - крестовина для укрепления и установка ствола; Б - участок дерева (реставрация боковины); В - монтаж искусственного ствола при помощи сетки; Г - монтаж корней. Д - укрепления натуральных суков на сетке; Е - нанесение мастики; Ж - установка натуральных участков дерева; З, И - укрепление натуральных суков в искусственном стволе дерева.

При создании композиции из древесных стволов, поврежденных животными (бобрами, медведями или лосями), ствол распиливают до поврежденного места (оставляя его целым) и выдалбливают его половины. Хорошо высушенные половинки-долбленки собирают и сколачивают друг с другом, швы заделывают шпаклевкой, после высушивания расписывают краской. Чтобы установить и укрепить в композиции пустотелое дерево-долбленку, через его торец просверливают нужное по диаметру отверстие и устанавливают ствол на прочной металлической трубе-крестовине с резьбой на концах. Благодаря резьбе торец плотно зажимают между двумя контргайками. Используя металлическую крестовину, ствол дерева (даже большого размера) может быть прочно укреплен на подмакетнике (фото 19).

Фото. 19. Неясыть на расщепленной березе.

Фрагмент биологической группы. Лес.

Работа М. А. Заславского, 1949 г.

Зоологический музей АН СССР, Ленинград

Бутафорное дерево из фанеры или металлической сетки, покрытое натуральной корой. Для его создания выпиливают из 4-дюймовой доски два прочных круга толщиной не менее 4-6 см (можно два круга сколотить), соответствующие диаметру предполагаемого древесного ствола. Эти круги станут основанием (торцом) и вершиной ствола. В центре торца вырезают отверстие и закрепляют в нем крестовину для укрепления ствола. Оба круга располагают друг от друга на расстоянии длины предполагаемого ствола и сколачивают рейками. В музейных условиях редко приходится моделировать стволы деревьев выше 3-4 м, толщина дерева бывает разной в зависимости от предполагаемой композиции и ее размеров. Обычно громоздкие деревья изображают на холсте живописно.

Если ствол дерева моделируется из деревянных реек, он будет ровный и стройный. В случае необходимости изготовления искривленного ствола подготовку каркаса ведут как обычно, но круги для основания и вершины дерева укрепляют на специально изогнутой водопроводной трубе, заранее укрепленной на прочной крестовине. Каркас ствола моделируют из металлической сетки. Поверх реек или металлической сетки ствол покрывают (бинтуют) смоченной в клее мешковиной и плотно обкручивают тонким шпагатом. Такую основу после ее высыхания легко будет отделать кусками коры, предварительно снятой и высушенной. Кору приклеивают или прибивают мелкими гвоздиками. Массу, на которой особенно прочно укрепляется кора дерева, получают добавлением жидкого столярного клея в просеянный тертый мел. Если дерево моделировано из металлической сетки без мешковины, то поверхность покрывают тонким слоем пакли, хорошо пропитанной столярным клеем. Толщина слоя не должна превышать 1-1.5 см, иначе ствол окажется слишком тяжелым. После того как пакля хорошо высохнет и затвердеет, на нее укрепляют кору дерева на мастике, изредка прибивая ее гвоздями к основе. Щели между участками коры заделывают меловой шпаклевкой, а после высыхания окрашивают масляной краской, разведенной на керосине. Кору дерева можно вылепить из мастики или папье-маше (фото 20). После сушки макета кору расписывают масляными красками кистью или аэрографом.

Фото. 20. Бобровая колония.

Пример моделирования древесных стволов и животных в диораме.

Работа М. А. Заславского, 1959 г. Зоологический музей АН СССР, Ленинград.

При оформлении диорамы нет необходимости создавать целые объемные стволы - достаточно их изготовлять в 3/4 натурального объема. Довольно часто при доставке в музей ствола дерева не учитывают необходимость показа крупных корней и комля дерева. В этом случае приходится дополнительно из толстого круглого железа моделировать основные корни дерева и наращивать на них из пакли, смоченной в клее, или папье-маше, гипса корневой участок ствола с комлем: фактура этого отдела дорабатывается мастикой, которой лепят рельефные участки коры.

Ветка для укрепления на бутафорном дереве. Можно применять натуральные или приготовить искусственные ветки (рис. 10). Натуральные ветки для прикрепления искусственной листвы необходимо в течение нескольких дней вымочить в растворе воды и глицерина (1:4), от этого они станут эластичными. Если ветка слишком велика для обработки, ее распиливают на отдельные части, а после пропитывания склеивают (посадив на штырь), обрабатывая места соединений папье-маше и краской.

Рис. 10. Сук.

А - каркас для лепки сука; Б - вылепленный на станке сук; В - гипсовая форма; Г - установка арматуры в модели; Д - сборка; Е - укрепление торца; Ж - арматура для установки чучела.

Искусственные ветки изготавливаются из нескольких скрученных вместе железных проволок разного диаметра. Обычно начинают с тонкой проволочки для конца или верхушки ветки, а затем добавляют еще проволочку, чтобы ветка у основания была толще и прочнее. Проволоку постепенно оборачивают слоями гигроскопической ваты на клейстере или воске. Хорошо высушив, ветку опускают в трубку с горячим воском или наносят воск кисточкой до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина ветки. После нанесения первого слоя воска ветку следует прокатать на ровной доске плоским бруском, чтобы выровнять лепной сук.

Прикрепление листьев к ветке. Острым тонким шилом протыкают в натуральной ветке отверстие, куда добавляют несколько капель клея, и пропускают черешок натурального листочка. Если крепят искусственные крупные и тяжелые листья, то на обратной стороне ветки проволоку от листа изгибают и ее острый конец забивают в ветку. Это место обертывают вощаной бумагой или затирают крашеным воском. Иногда лист привязывают к ветке тончайшей медной проволочкой и обрабатывают место крепления воском. Величину и распределение листьев на ветке можно определить по натуральному или гербарному образцу, фотографии или рисунку. Укрепить бутафорную ветку на бутафорном стволе дерева не сложно - для этого в стенке ствола вырезают отверстие, куда вклеивают конец ветки; проволоку, отходящую от нее, прикрепляют к арматуре в полости дерева. Если ветка и ствол дерева натуральные, ветку врезают и вклеивают в ствол или прибивают гвоздями. Места перехода дерева к ветке пролепляют папье-маше и после высыхания закрашивают.

Дупло. Естественно, что дерево, найденное в природе с дуплом и пригодное для монтажа в композиции, будет более подходящим, чем искусственное. Дупло в бутафорном дереве делают достаточного размера для размещения в нем чучела крупной птицы - филина, совы, обычно живущих в дуплистых деревьях, или меньшего размера - для дятлов и белок. Полость бутафорного дерева выклеивают картоном и создают нужную фактуру лепной мастикой, изнутри окрашивают масляными красками в темный цвет. Дупло может быть расположено на любом уровне ствола, но наиболее целесообразно его создать на уровне просмотра зрителем диорамы. Чем больше будет применено натуральных материалов для монтажа дупла (коры, мха, кусков истлевшего дерева), тем естественнее будет его вид.

Искусственные пни. Чучела многих птиц и зверьков удобно и целесообразно монтировать в музейной экспозиции на натуральных или искусственных (бутафорных) пнях различного размера и конфигурации в зависимости от цели и задачи композиции. При изготовлении пней можно пользоваться двумя способами. В одном случае натуральную кору дерева укрепляют на искусственно изготовленном каркасе, в другом - пень целиком лепят из глины, затем снимают с него гипсовую форму и выклеивают слепок из картона или бумаги (рис. 11).

Рис. 11. Пень.

А - каркас; Б - укрепление коры; В - законченный пень; Г - каркас пня из сетки; Д - окраска искусственной коры.

Для создания макета пня первым способом нужно иметь куски коры и знать размеры натурального пня. Начинают со строительства каркаса из досок и фанеры. Для этого выпиливают два деревянных круга - днище и место верхнего спила пня. В центре доски днища укрепляют вертикально две прочные рейки, соответствующие высоте пня. Поверх этих реек набивают спил. Боковые стороны цилиндра обивают фанерой и на ней укрепляют куски коры. Предварительно кору тщательно очищают с тыльной стороны (в противном случае она не приклеится) и приклеивают к макету мастикой, которую в жидком виде наносят одновременно и на фанеру каркаса, и на внутреннюю поверхность коры. Куски плотно подгоняют друг к другу с таким расчетом, чтобы швы были как можно менее заметны. Для большей прочности куски коры в нескольких местах прибивают к каркасу мелкими гвоздями. Чтобы облегчить подгонку коры на макете, надо ее куски, снятые с натурального пня в лесу, нумеровать. По окончании работы макет высушивают, давая коре прочно закрепиться. Щели между кусками коры заделывают мастикой, а затем закрашивают масляной краской, сообразуясь с цветом коры. На торцевой поверхности пня с помощью мастики вылепляют необходимый рельеф, стремясь подогнать его под натуральный. После этого торцевую часть окрашивают красками или устанавливают спил верхней части натурального пня. Для придания искусственному пню более естественного вида на него наклеивают мох и лишайники.

Для создания пня вторым способом из реек сколачивают каркас, на который набрасывают глину. Главная задача - вылепить правильный рельеф коры пня. С него снимают гипсовую форму (две половины). Внутреннюю сторону формы обрабатывают нитролаком и покрывают жировой смазкой. Форму связывают и проклеивают картоном и бумагой. После сушки в форме слепок извлекают и дорабатывают поверхность мастикой и левкасом, затем окрашивают.

Логово или нора зверя. В музейных условиях логово или нору необходимо показать достоверно, так как они представляют весьма характерный биологический признак жизнедеятельности определенного животного. Наиболее удобно предноровую часть, тропу или площадку у норы на макете вылепить из глины, а затем этот участок проложить папье-маше или картоном по водоотталкивающему слою не более 10 мм толщиной. После того как макет высохнет, ножом вырезают небольшое отверстие, через него удаляют глину, внутри устанавливают арматуру и для большей прочности изнутри выклеивают картоном или бумагой, затем хорошо высушивают и отверстие плотно заклеивают щитом. Такой метод позволяет создавать большие макеты, которые в конечном счете оказываются относительно легкими и прочными.

Нора зверя под деревом. Когда нора крупного зверя находится под деревом между корнями, необходимо дерево извлечь из почвы. Это делается следующим образом: вначале опиливают в 40 см от норы крупные корни, затем дерево окапывают и обрубают все оставшиеся корни, осторожно его заваливая. Для музейной экспозиции необходим небольшой отрезок ствола в корневой части дерева. После специальной дезинсекции и сушки древесный обрубок устанавливают на подмакетник, укрепляя его таким образом, чтобы не нарушать естественных пропорций хода в нору. В дальнейшем монтаж производится так же, как и при моделировании норы зверя без дерева. Оформление хода норы и преднорной площадки производится теми материалами, которые были собраны у естественной норы зверя. Подклейку этих материалов следует вести на крепких клеях (столярном, поливинилацетатном, декстрине, казеине). Вначале следует приклеивать более крупные частицы, например камешки, остатки древесной растительности, затем мелкие частицы натурального материала. Многоразовое проклеивание натуральными материалами позволит добиться естественной фактуры (фото 21).

Фото. 21. Нора барсука.

Работа А. М. Быкова, 1905—1906 гг.

Зоологический музей

Особенно важно в норах показать места соприкосновения тела зверя с земляными стенами, т.е. те места, где фактура земли сглажена. Такая документальность важна не только для посетителей музея, но и для специалистов-зоологов, так как говорит о реальности и правдивости логова.

Звериная тропа может быть воссоздана очень просто, в особенности если это тропа мелких грызунов. На подрамник, проклеенный бумагой или картоном, наносится нетолстый слой клея, который покрывается толченой почвой или песочно-клеевой массой (если изображается участок полупустыни или пустыни). В обоих случаях с помощью торцовки кистью пробивают неширокую полосу от входа в нору до границы витрины, декорируя ее более светлой или более темной землею, песком. Если нужно создать тропу на влажной почве, ее покрывают несколько раз глицерином или бесцветным лаком.

Особенно важно пользоваться документальными материалами при моделировании биологической группы или переднего плана диорамы с животными, роющими в земле глубокие норы и ходы (например, барсуки, сурки и др.). Лисья нора отличается от барсучьей, логово волка - от берлоги медведя не только по устройству, но и по типу лаза. Создание в музейной экспозиции стилизованного, общего для всех видов животных типа норы или логова вводит зрителя в заблуждение и неправильно его информирует о повадках зверя. Чтобы правильно построить характерный вход в нору зверя, необходимо найти нору, измерить ее, определить угол и направление ходов, заметить характерные особенности, сфотографировать или зарисовать и только после этого приступить к моделированию входного отверстия норы или лаза.

НазадОглавление

Далее